哲学是讨论自然社会最一般规律的学问

中国古代没有哲学的概念,实际就是道(参考《道德经》)。

中医学的哲学基础:精气学说(抽象),阴阳学说(争议小),五行学说(争议大)

阴阳学说

朴素的辩证唯物想和学

事物的阴阳属性:

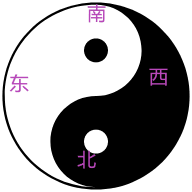

阳:上外左南天昼春夏温热干轻清明

阴:下内右北地夜秋冬寒凉湿重浊暗

阴:下内右北地夜秋冬寒凉湿重浊暗

南方炎热,日照时间长,阳的特征很明显。北方日照时间短,寒冷的特征属阴。南北有了,如何定左右?中国推崇坐北朝南,左手是东边,右手是西边。东边是太阳升起的地方,阳主升。西边太阳降落,阴主降。

阳:化气 上升 运动 兴奋 亢进

阴:成形 下降 静止 抑制 衰退

阳的褒义词多,阴的贬义词对。古代崇阳抑阴,《易经》比较明显–>天行健,君子以自强不息。人是成形的,属阴浊,生老病死。怎样减少疾病?变成无形的不可行,化无用为有用,体内代谢好了,容易化无用为有用。代谢不好,无用的化不了,emmm,一块一块的东西就长出来了。有些不属阳不属阴的呢?太极的鱼眼,阳中有阴,阴中有阳。

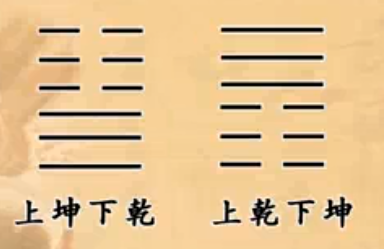

阴阳:是对自然界中相互关联的事物和现象对立双方属性的概括。(这里比较像马哲的矛盾观,但是矛盾不强调好坏,只强调对立,所以阴阳学说和主流哲学有很多相似之处、、、个人理解),阴阳属性有绝对性。太极按照坐标划分(1,0)傍晚,(0,1)中午,(-1,0)早上,(-1,-1)夜晚(这是根据阴阳来划分的,参照太极),那从早上到中午属于阳中之阳,中午到晚上属于阳中之阴,傍晚到夜晚属阴中之阴,晚上到早上属阴中之阳。阴阳有参照性。阴阳真正上升到理论,最早使用符号:

三个阴阳组合就是八卦,六个就是六十四卦。

《周易》

《易经》一般是《周易》和《易传》。

说是封建迷信,就是算卦的。字数没多少,难在符号系统。《易传》为孔子所撰,来解释《周易》的。孔子有句话:子不语怪、力、乱、神。所以孔子在解释《周易》的时候更多解释里面的哲学观念。首先《周易》探讨的是阴阳,天地之道,所以被道家奉为经典。孔子又参与,儒家也奉为经典。所以《周易》是群经之首。为啥从来没学过,emmm。

太极生两仪 两仪生四象 四象生八卦

阴阳学说的基本内容

阴阳的对立制约:

属性相反的阴阳双方在一个统一整体中互相斗争、互相制约和互相排斥。

阴阳是平衡的,但是是一种动态平衡。就像太极两仪图的此消彼长。

阴阳的互根互用:

互根:阴阳相互依存,互为根本

互用:某些范畴的阴阳具有相互滋生、促进与助长的关系。‘

阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也

—【素问 阴阳应象大论】

阴阳消长:

阴阳互为消长:此长彼消,此消彼长

阴阳皆消皆长:此长彼长,此消彼消

真正的太极图

阴阳转化(质变):

事物的阴阳属性,在一定条件下,可以向相反的方向转化。(物极必反)

阴阳的自和与平衡:

舒服不养生,养生不舒服。因为人是自然的人。开空调是会舒服,但是适应环境的能力就会下降。阳主动,阴主静。人是动物,所以得动起来啊乖乖。

- 自和:阴阳双方自动维持和回复其协调平衡状态的能力与趋势

- 平衡:阴阳双方在相互作用中大体维持消长动态平衡。

阴阳交感:

阴阳二气在运动中相互感应而交合的过程。来源于周易,左为泰,右为否,泰为通畅,否为不通。阴阳交感是万物化生的根本条件。

阴阳互藏:

地气上为云,天气下为雨

- 交感的动力与根源

- 互根互用的基础

- 阴阳消长与转化的根据

阴阳学说在中医学中的应用

1、阐析人体的病理变化:

说明人体的组织结构

阳:上 体表 背 腑 四肢外侧 三阳经 督脉 气 皮肉

阴:下 体内 腹 脏 四肢内侧 三阴经 任脉 血 筋骨

概括人体的生理功能:

- 病因(邪气)

- 阴

- 阳

- 人体(正气)

- 阴

- 阳

疾病就是病因和人体的互动。

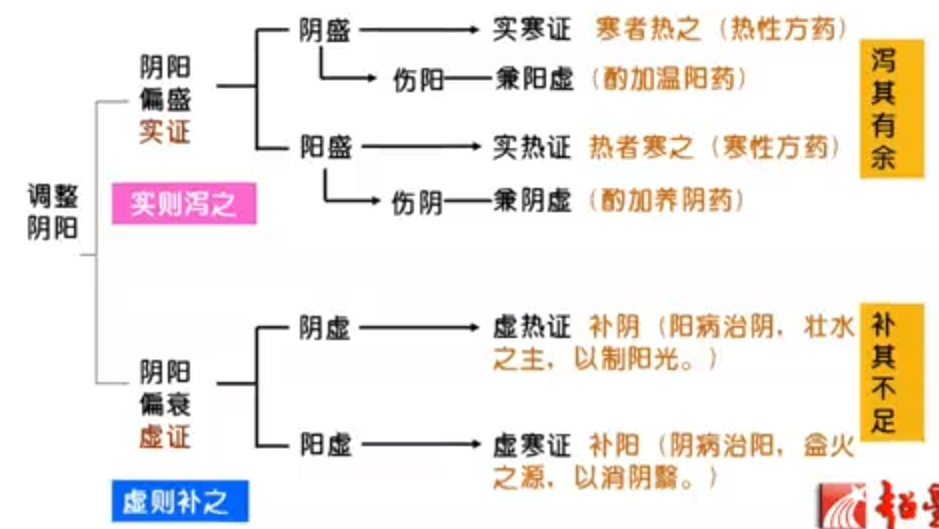

阴阳失调:

- 阴阳偏盛

阳多则热,实热症:口感、小便黄、大便干、舌红、苔红

阴胜则寒,实寒证:恶寒/畏寒、面色白、舌淡、苔白、脉迟。分泌物,排泄物,清稀。

- 阴阳偏衰:

阴虚则热:虚热证:低热、五心烦热、潮热、颧红、面色潮红、舌红、少苔(少津)、脉细数、口干、小便短、大便干。

阳虚则寒:虚寒证:畏寒、局部寒冷、面色白、舌淡、苔白、脉迟、精神乏力、少气懒言

2、用于疾病诊断

指导养生:春夏养阳,秋冬养阴

确定治疗原则:调整阴阳,补其不足,损其有余,回复阴阳的协调平衡,促使阴平阳秘。

分析和归纳药物性能

药性 五味 升降浮沉 阳 温热 辛甘淡 升浮 阴 寒凉 酸苦咸 沉降 升浮——病位在上,病势向下

沉降——病位在下,病势向上

总结

万物负阴而抱阳

下节是五行学说、、、、